项目背景:自然与艺术的灵感碰撞

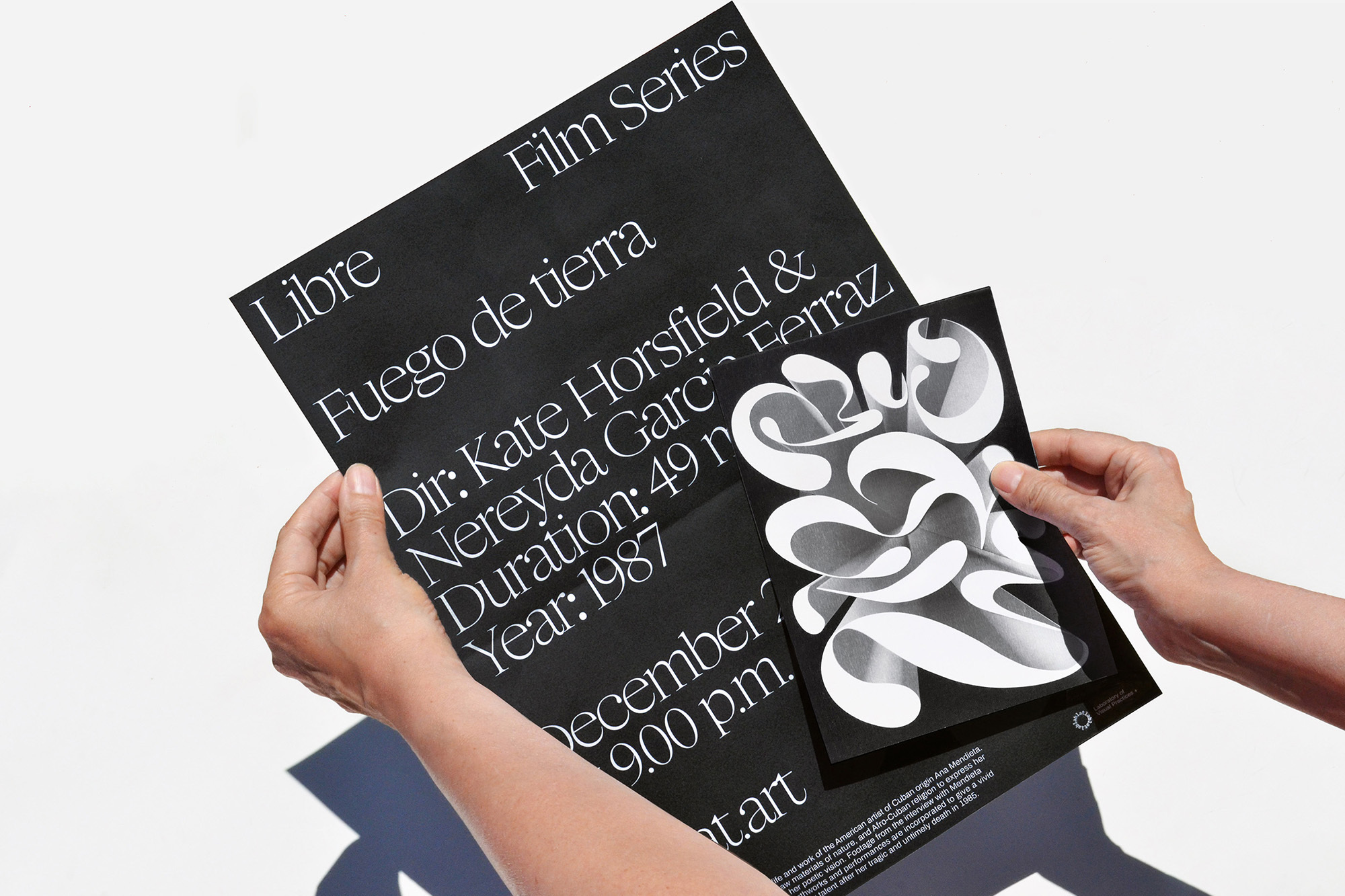

Libre Festival是乌拉圭马尔多纳多何塞·伊格纳西奥泻湖(Jose Ignacio Lagoon)举办的沉浸式电影盛会,以“自然场景中的光影叙事”为核心。设计师Julia Miceli Pitta从投影仪的光线轨迹中汲取灵感,将泻湖的流动性与电影的动态感结合,打造出兼具地理特色与艺术张力的视觉识别设计(VIS设计)系统。项目旨在突破传统电影节视觉框架,通过企业形象设计(CI设计)的差异化定位,吸引全球电影爱好者与文化旅行者。

公司简介:跨界合作的创新基因

- Libre Festival:聚焦独立电影与实验影像的策展平台,以“非传统放映空间”闻名,曾与戛纳电影节、柏林国际电影节合作举办卫星场次。

- Julia Miceli Pitta工作室:总部位于布宜诺斯艾利斯与伦敦的创意机构,擅长将物理现象转化为品牌视觉语言,服务客户包括索尼音乐、Tate Modern美术馆。

设计理念:光、水与时间的三重奏

设计师以“投影光锥”为原型,通过三维建模模拟光线与水面接触时的动态变形,形成流动的波纹图案。这一设计不仅呼应泻湖的地理特征,更隐喻电影作为“时间切片”的艺术本质:

- 动态平衡:图案由静态光锥与动态波纹构成,象征传统与创新的共生。

- 多媒介适配:从社交媒体动图到舞台背景,图案可拆解为独立元素或组合为完整叙事。

视觉形象:字体与色彩的时空对话

- 识别颜色:以“电影银幕灰”为基底,搭配“泻湖蓝”与“日落金”作为点缀色,既保留胶片质感,又融入自然色彩。设计师解释:“灰色代表电影的永恒性,蓝与金则指向泻湖的昼夜变化。”

- 字体选择:采用Production Type的Big Daily(复古衬线)与Cast的Sempione Grotesk(现代无衬线)组合,前者呼应20世纪电影海报字体,后者确保数字媒介的可读性,形成“过去-现在-未来”的时间轴隐喻。

Logo设计:极简主义的象征表达

Logo由抽象化的光锥与波纹融合而成,去繁就简的线条设计确保在小尺寸应用(如APP图标)中仍保持辨识度。动态版本中,光锥会随时间缓慢旋转,波纹则呈现脉冲式扩散,强化“流动”核心概念。

使命与愿景:重新定义电影节体验

- 使命:通过自然场景与先锋影像的结合,推动电影艺术与生态保护的对话。

- 愿景:成为南美洲最具创新力的文化品牌,吸引全球Z世代电影爱好者与高净值旅行者。

受众分析:精准触达文化消费群体

- 核心群体:25-40岁中高收入人群,兼具艺术审美与户外探索兴趣。

- 行为洞察:偏好Instagram等视觉平台,热衷分享独特体验,对“小众目的地+高端文化活动”组合敏感。

设计师介绍:Julia Miceli Pitta的跨学科实践

Julia Miceli Pitta是阿根廷裔英国设计师,作品融合物理学、数学与叙事学。其代表项目包括:

- 为伦敦科学博物馆设计“量子纠缠”主题展视觉系统;

- 与Dior合作开发AR试妆应用的动态界面。

她擅长通过品牌形象设计策略,将抽象概念转化为可感知的品牌资产。

文章小结:VI设计的场景化革命

Libre Festival案例表明,VI设计已从单纯的视觉美化升级为品牌战略工具。通过将地理特征、文化符号与用户体验深度融合,项目成功构建出难以复制的品牌壁垒。未来,随着元宇宙与Web3.0的发展,动态视觉识别(Dynamic VI)与虚拟场景适配将成为CI设计的新趋势。